◆日時:令和7年2月15日14時~

【出席者】まちづくり協議会12人/市まち再生推進課2人/北区地域協働課2人/アドバイザー1人

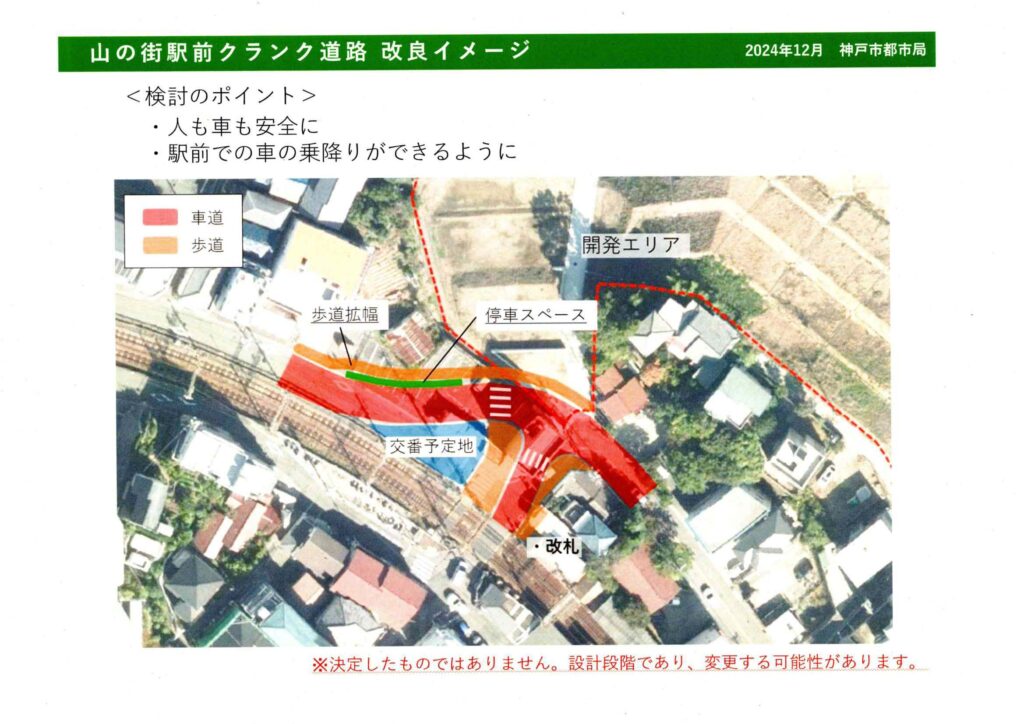

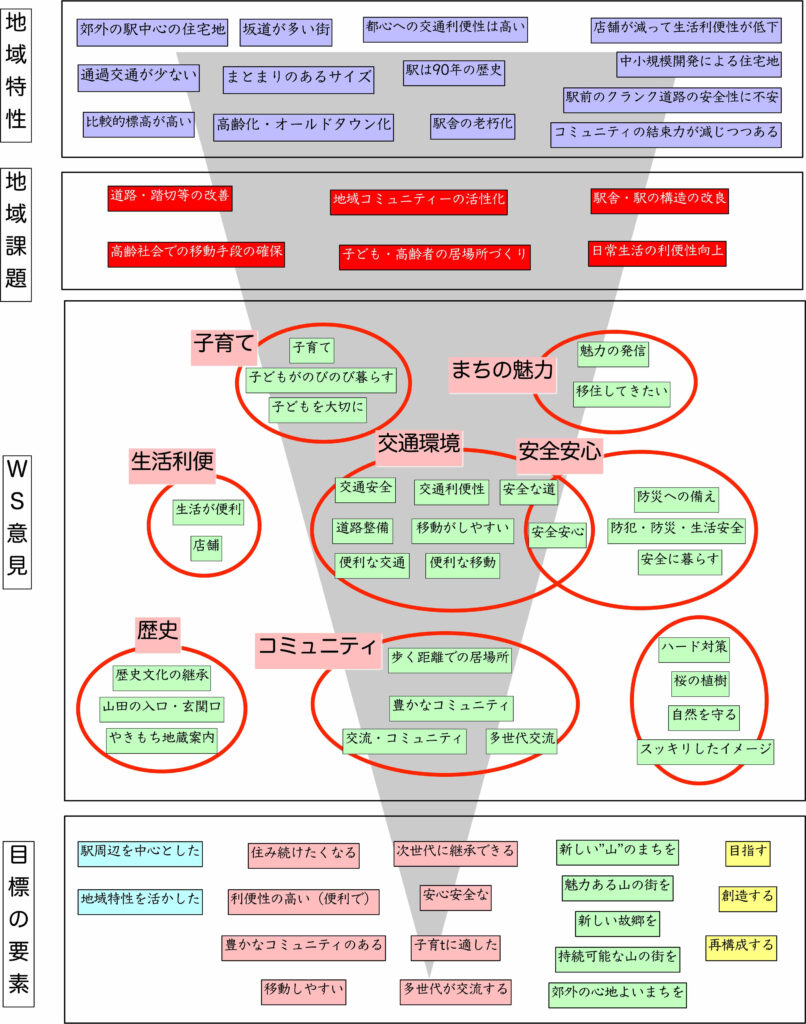

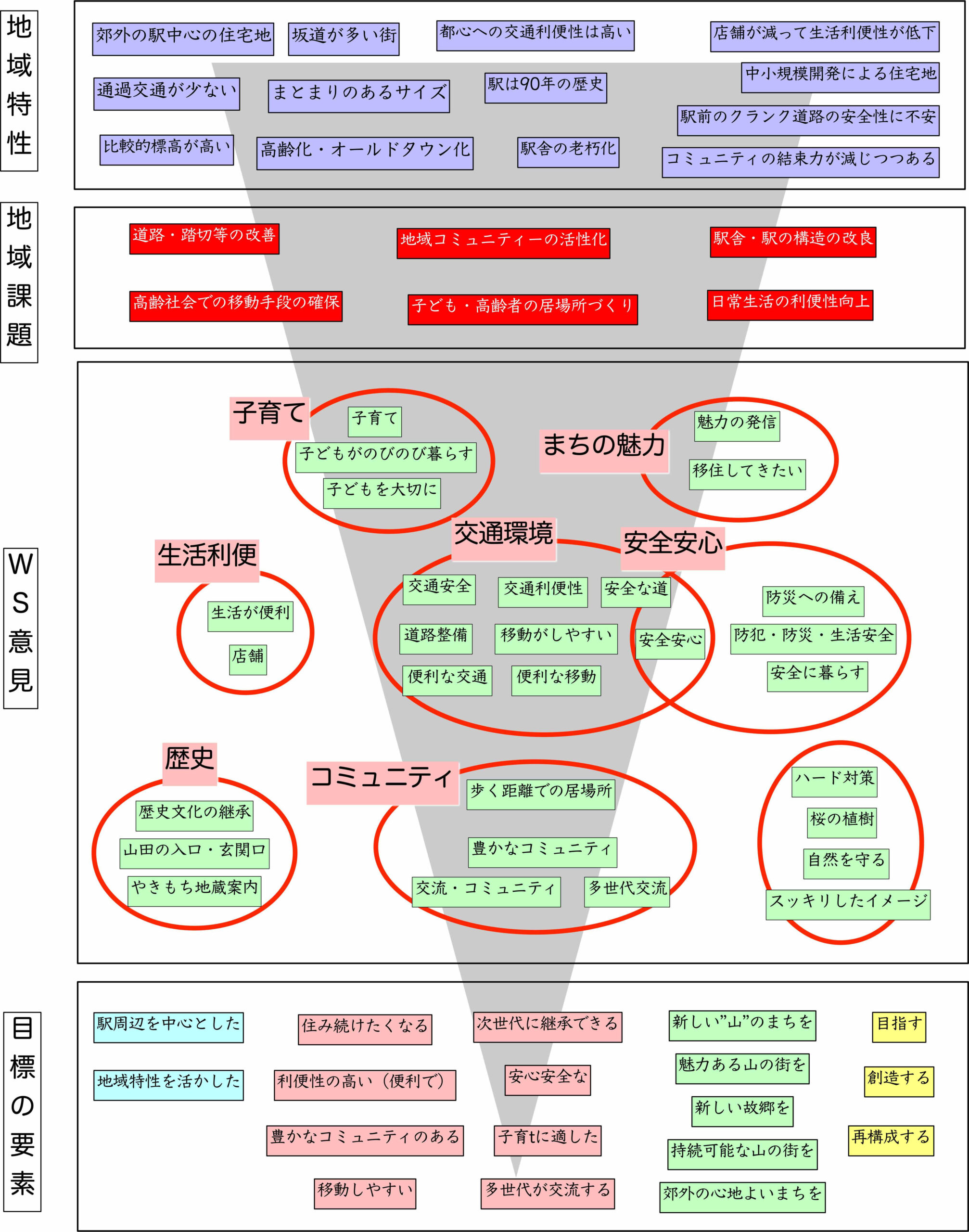

【配布資料】 駅前整備部会からの報告、駅前クランク道路改良イメージ図、まちづくり構想目標チャート

協議内容

地域コミュニティーバス三者会議からの報告

①1月24日、市交通政策課、北都病院・神戸フェリーバス、まち協議会、北区地域協働課で協議を行った。

②市交通政策課蓬来係長から、12月25日に市住山の街自治協議会へこやまクリニック送迎バスを活用した無料コミュニティーバス運行事業の説明を行い、賛同を得たと報告があった。

③兵庫県タクシー協会の同意を3月下旬に得てから、4月or 5月上旬に無料送迎バス利用申請書兼同意書を各自治会から対象住民に配布・回収し、無料乗車証の発行となる。その後、実証実験を1年間行い、その後結果を判断して本格運行へ移行する予定である。

④市交通政策課から、無料送迎バス利用申請書兼同意書(案)について、説明がありされ、協議した。結果、一部修正し、(案)が了解された。

⑤(仮)無料送迎バスを活用した共創交通に関する覚書(案)が示され、協議し、一部修正が行われ、(案)を持ち帰り、それぞれ承認を得て、市交通政策課に報告することとなった。

⑥無料乗車証の発行経費

・デザイン料や印刷費はどこが負担するのか?

・都市局からの支出が出来ないか調整中。

駅前整備部会からの報告

2月6日、市まち再生推進課、市地域整備推進課、神戸電鉄、まちづくり協議会3人・アドバイザーの4者で協議を行った。詳しくは別紙を参照願します。

下記論点を要約

駅前クランク道路の改良イメージ図についての協議

※改良イメージ図では、踏切が現状の幅(5m)であり、拡幅が必要であるとの協議会側の見解と異なり、以下の協議を行った。

▶問(協議会):改良イメージ図では踏切部分は現状の5m道路幅しかない。まちづくり協議会前々から踏切の幅を拡げてほしいと要望している。

答(神戸市):現状の踏切そのままでということで作成した。踏切を動かすのは費用面もあるし、実際移設できるのかどうかの問題等を神戸電鉄とも確認する必要がある。

▶問(協議会):踏切の幅は道路の幅によって決まる。例えば大池駅(踏切拡幅)の場合はどうなっている。

答(神戸電鉄):踏切の幅は歩道も含めて、8mちょっとあります。大池はもともと車道部分しかなかった。神戸市さんが歩道をつくるので、その分拡げようということで拡幅した。

▶問(協議会):道路の整備の段階から拡げていないと踏切の幅は拡げられないのではないか?

答(神戸市):今は踏切の現道(5m)に合わせて、車道幅を設定した。

▶問(協議会):12月の会議の時に神鉄側は、線路に対して直角の道路にしてもらいたいと言った。

答(神戸電鉄):市側から斜めになっているが、いいですかと聞かれ、解りましたとは答えていない。

▶問(協議会):直角の道路にすれば歩道の部分を神戸市の敷地のなかで取れる。

答(神戸電鉄):出来るだけ線路に対して直角にしてほしいとは思うが、そのことによりクランク道路の整備が、一からの仕切り直しになる。時間がかかる。来年再来年になるとまずいなと思う。

答(神戸市):市は、技術的に可能かどうかの検討も必要であり、対岸側の検討・整備も追加で必要になり抜本的に変わってくる可能性もある。今まではできるだけ最小限の費用でクランク道路の改良ができないかと考えてきた。

意見(協議会):それは、まちづくり協議会が立ち上がる前の話だ。こちらは、新たにまちづくり全体を、駅舎改築も含めて全体で動いている。

答(神戸市):分かりました。今回要望いただいたことを庁内で話をさせてもらっていいですか。

意見(協議会):クランク道路を整備するのに、前提の話として、踏切を拡げていくということを合

意した上での道路整備にすると言う話です。

意見(神戸電鉄):この事業としては、すでに踏切を拡幅した絵にしておく。来年度以降はここだけを施工する。1期2期工事のように分けて整備だったら賛成です。本事業は暫定措置とし、その後、道路線形を改良するのがよいと考える。例えば、車道を広く確保しておき、置き基礎のガードレールで仕切っておくという案も考えられる。

意見(アドバイザー):踏切このままでというのは、地元の意見ではちょっとしんどい(呑めない)。

意見(神戸電鉄):このイメージ図、踏切は触りませんと神戸市が言い切るのであれば、地元は受け入れないと言うことですね。

意見(協議会):そう言うことだ。いますぐ踏切を触れと言っているのではない。何年か先に(踏切を)拡幅してくださいよと言うことだ。

▶問(協議会):道路が斜めの角度で整備されたら継続にならない。斜めの道路を整備した上で、もう一遍やり直すのですか。

答(神戸市):この道路整備には国・県のお金も貰っているので、一回整備したものをすぐ変更したら国にお金を返さなければならない。

意見(アドバイザー):踏切がどうあるべきかという議論が、地域のなかであって、このまま置いとくという話ではない。どんな形にするかということを踏まえた道路計画が必要ではないか。

意見(神戸電鉄):当社も懸念していた角度の問題(道路の方向と踏切の方向とがまっすぐではない)で、角度がつくことは、鉄道としては、交通事故のもとになるのではないか、と懸念を抱いている。危なくないですかということです。

答(神戸市):市は、技術的に可能かどうかの検討も必要であり、対岸側の検討・整備も追加で必要になり抜本的に変わってくる可能性もある。今まではできるだけ最小限の費用でクランク道路の改良ができないかと考えてきた。

意見(協議会):それは、まちづくり協議会が立ち上がる前の話だ。こちらは、新たにまちづくり全体を、駅舎改築も含めて全体で動いている。

答(神戸市):分かりました。今回要望いただいたことを庁内で話をさせてもらっていいですか。

意見(協議会):クランク道路を整備するのに、前提の話として、踏切を拡げていくということを合意した上での道路整備にすると言う話です。

意見(神戸電鉄):この事業としては、すでに踏切を拡幅した絵にしておく。来年度以降はここだけを施工する。1期2期工事のように分けて整備だったら賛成です。本事業は暫定措置

とし、その後、道路線形を改良するのがよいと考える。例えば、車道を広く確保しておき、置き基礎のガードレールで仕切っておくという案も考えられる。

意見(アドバイザー):踏切このままでというのは、地元の意見ではちょっとしんどい(呑めない)。

意見(神戸電鉄):このイメージ図、踏切は触りませんと神戸市が言い切るのであれば、地元は受け入れないと言うことですね。

意見(協議会):そう言うことだ。いますぐ踏切を触れと言っているのではない。何年か先に(踏切を)拡幅してくださいよと言うことだ。

意見(アドバイザー):地元は計画的な担保が欲しい。しんどい話だと思いますが、市の検討を願いします。

答(神戸市):踏切の拡幅という要望が地域の総意と言うのであれば、庁中で話はさせてもらう。

どういう総意のとり方をするのかというのは相談させていただきたい。

答(協議会):4月~5月の「構想」のアンケート調査の段階で、設問の仕方は相談させていただくが、その時に併せて地域住民の意見は集約できると思う※このほかにも、以下の意見が協議会のメンバーから出された。

意見(協議会):クランク道路の改良が折角ここまで(イメージ図)来たのだから、踏切がどうのこうのと言って、3年も掛かってどないする。早くしてほしい。また、踏切を拡げますか、クランクどうしますかで、住民の同意を取らないけませんよ。地域にも踏切拡幅を含む含めない関係なく、クランク図のイメージ共有は地域にすべきと思っている。

改良イメージ図について協議内容の報告を受けて、協議会で出された意見

① いくつかの選択肢を示して、これだけのお金を掛ければこうなる。それが、いくつかあるでしょ。

前提条件で、案がいくつかの選択肢があるでしょう。それを住民にわかりやすく説明をしてもらわないと選ぶこともできない。みんなの意見として集約できない。若い30代や40代の子育てして長くここで住もうと思う住民は、そこで意見を言いたいと思う人はきっといると思う。そこの説明をしてほしい。アンケートもいいと思うが。

② 案1やったらこうなる。案2やったらこうなる。案3やったらこうなる。というのを分かりやすい図面で表してもらわないと解らない。今は、案はひとつだ。それはおかしい。

③ アドバイザー:検討のプロセスに地元の人が入っていないからいけない。まちづくりのレベルにこの道路計画は入っていない。それをこの場で検討できるようにと我々がやってきたのは、案A、案B、案Cと図面を持ってきて検討した。こんな空中写真の上で設計するって何?と思わずいられない。やはり、一本に絞ってきた話を持ってくるのは良くない。相談が途中で有ってほしかった。

現在、市の道路整備の案は出てきた。それに対して地域から、踏切のことをもう少し考えてほしいと意見が出た。案Bをひとつ見せてほしい。それは、先に警察と協議してしまうからあかんのだ。(地元と相談したうえで)絵を描いて警察へ協議に行ったいいのだ。その進め方をもう少し考えてもらったらと思う。

④ 先日、協議会が踏切安全対策について、警察に見解を聞きに行ったところ、警察のほうから何メートルにしなさいとは言えない。市から出された案に注文をつけるしか物は言えない。警察がお墨付きを出すわけでもない。警察が権限を持っているわけではない。

⑦アドバイザー:警察協議よりも先に地域協議だ。

⑧市:地域協議が出来ていなかった。プロセスをみなさんにどこかで説明する場がいるかなと思っていたが、もう遅いやんというご意見があるかなと思うが・・・・。

⑨遅くない。今からがスタートだと、道路整備側が思ってくれたらいいのだ。用地買収が前に進まなかったから、時間的に大きくズレて、遅れているのだ。

郵便局から先の道路に5~6本立っている電柱の移設問題

① 山﨑副会長から関再電力と協議結果の報告があり、この電柱に車がよくぶつかる。家の前ですので、ぶつかる度に見に行く。何回も見ているので、何とかならないか、もっと大きな事故が起こらないかと心配している。

② 電柱があるところの道路幅は4.5mほどしかない。電柱を50cmほど神鉄の線路側に移動して、道路幅を拡幅したいと関電に相談すると、移動に1本64万円ほど出してもらえばすぐ移動するとの返事だった。石垣を割って神鉄側に移動は、オプションで1本100万円ぐらいだ。神鉄側も列車の運行や鉄道施設の維持管理に支障がなければよい。電柱のメンテナンス作業も同様とのこと。ただし、1本100万円は関西電力の見積もりだが、そんな費用では到底施工できないと考える、とのこと。

③ 入江医院の患者が2件の事故があって、その後亡くなった。

※この電柱の移設と、下り線側駐輪場の一部移設と歩道整備と、下り線側の建物が出っ張て、狭い道路(4m)の拡幅整備の3つの問題は、北建設事務所が担当しているとのことで、2月17日に現地確認するということで、北建設事務所と協議することになっている。

「まちづくり構想」の作成へ

辻アドバイザーが進行・説明をおこなう。

まちづくり構想をつくるときに、山の街地域をどんなまちにしていきたいのか共通の認識がないと意見がズレてしまう。「どんなまちにしていくか」を先ず押さえておきたい。

これまで様々な角度から話し合ってきたのをバサッとまとめたものがこの図(別紙)です。「地域の特性」、「地域課題」、「ワークショップの意見」、「目標の要素」と、各項目で出された意見を整理した。この図を頭に入れながら、「まちの将来像」をつくっていきたい。

下段の「目標の要素」の「駅周辺を中心とした」=山の街で一番重要な空間。共通の理解でいいですか?将来を考えると、駅前をキッチリしないとまちの将来はないだろうと思う。

あるいは、山の街の「地域特性を活かした」まちづくり、上段の内容も必要だ。

次にピンク色の枠にある文は、ワークショップの意見のなかで重要視したいものを整理している。

その次のグリーン色と黄色の枠は、大きな目標になる言葉があるキャッチコピーの例です。みんなで議論しながら、将来の山の街を現わしている言葉ではないかと検討する資料です。

羽田野さんがつくった「山の街らしい賑わいと安全で住みやすいまちづくり」、これも一つの案だ。

【質疑・意見交換】

アドバイザー:山の街の特徴は?ほかの街と比較すると分かりやすい。

アドバイザー:皆さんが強く要望しているのは、賑わいのある利便性。コンビニがあればよい。郊外の小さい駅。コンパクトタウンが沢山あって、それが繋がってコンパクトシティができるという考え方だが、コンパクトは使いたくない。

意見:賑わいがなく、静かや。もう少しスキっとして品の良いまちに。ガチャガチャはいらない。もうちょっと店も欲しい。(空き店舗が多い)

アドバイザー:もう少し店が多くあるところは、外から来やすい。ここは外から来にくい。良いところ

だが。小さいマーケットだから、商売が成立するのは難しい。

アドバイザー:郊外の小さい駅前レベルの賑わいとは何なの。三宮の賑わいとここの賑わいと同じ言葉になっている。新しい言葉があればよい。「トカイナカ」これはパクリ屋から使いたくない。

意見:なんとなく心落ち着くよね。住みやすさに繋がる。このまちの良さだ。

アドバイザー:このキャッチコピーだけで、少なくとも1時間ぐらい取ってほしい。ここは焦ったらダメだ。ろくなものができない。全員が共通する価値観、山の街の価値は何だろう。頑張りたい。

アドバイザー:“どんなまちにするのか”このセンターに貼っておきたい。特に若い方々のご意見。

“キラキラしたまち”とか。誰でも分かる、特に子どもでも分かる言葉にして欲しい。“山の街とはこんなまち”なんやでと。

意見:どこのまちに行っても気持ちがいいのは、歩道が広くて歩きやすい。ここは歩道がない。それをつくろうと思ってもつくる余地がない。その辺をなんとかならないか?でないと住みよいまちにはならない。

意見:まちづくり協定をネットでチェックしたら、あるまちづくりでは、今ある道路から建物全部を1mセットバックするのではなく、1階部分だけセットバックして、2階から元の状態で建てる。それで歩道を確保する、まちづくり協定をつくっていた。まちづくり条例による規制となる。

▶問:その協定は、関係地域の地権者全員の同意がいるのか?

Ⓐ答市:まちづくり構想と同じで、まちづくり協議会としてアンケートなどで意見をまとめていただく、それで協定をつくれる。

アドバイザー:まちづくり構想のなかに、そういうことが必要ですよとうたっておいて、それに基づいて協定をつくる。段階を踏んでいく。

▶問:条例に基づいたまちづくり協議会の認定は?

Ⓐ答市:まちづくり条例に基づいた専門部会で認定されるが、まちづくり構想アンケートのなかで、改めて「協議会の認定」を問う手続きを行う。認定を受けた協議会がまちづくり協定をつくれる。協定の効力は10年で、更新する。

コメント