◆日時:令和7年3月15日14時~

【出席者】まちづくり協議会10人/市まち再生推進課1人/北区地域協働課2人/アドバイザー1人

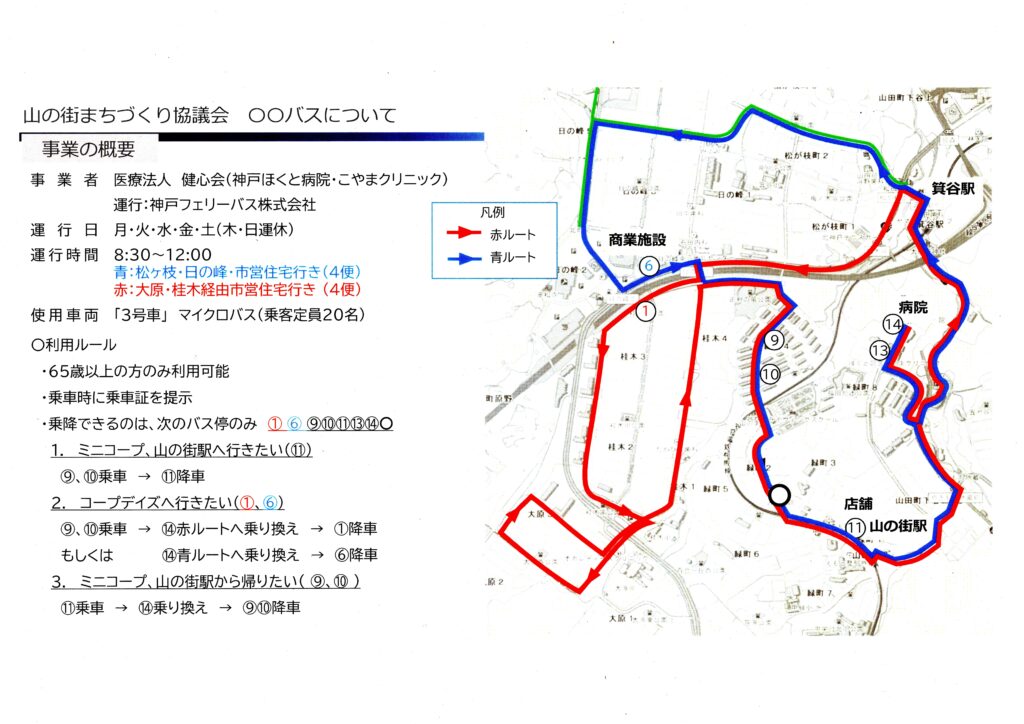

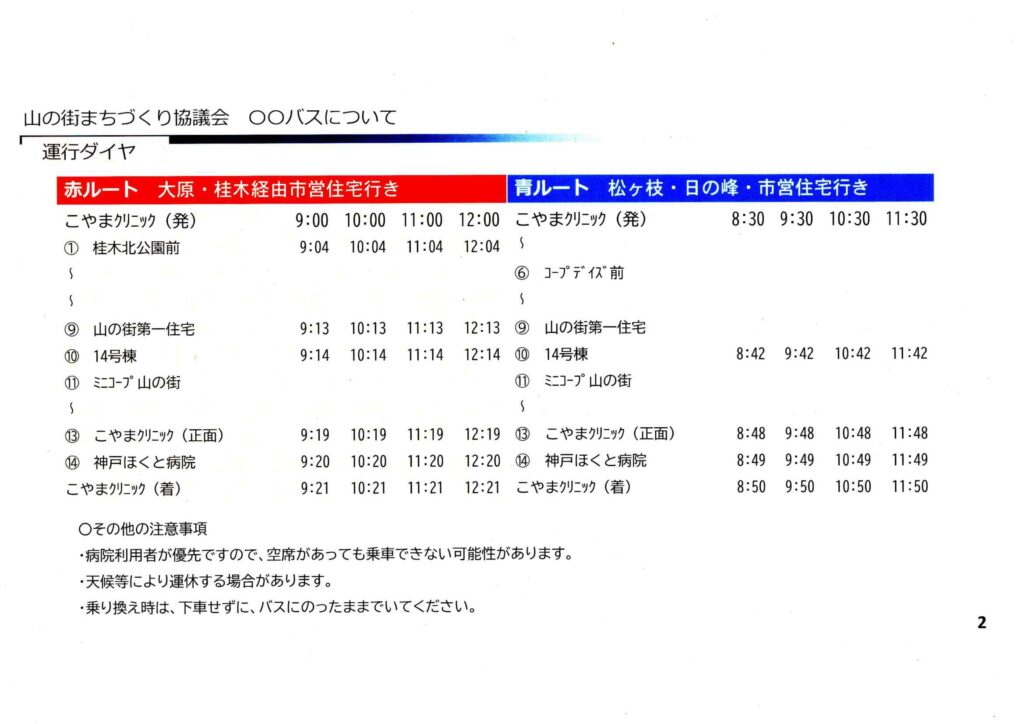

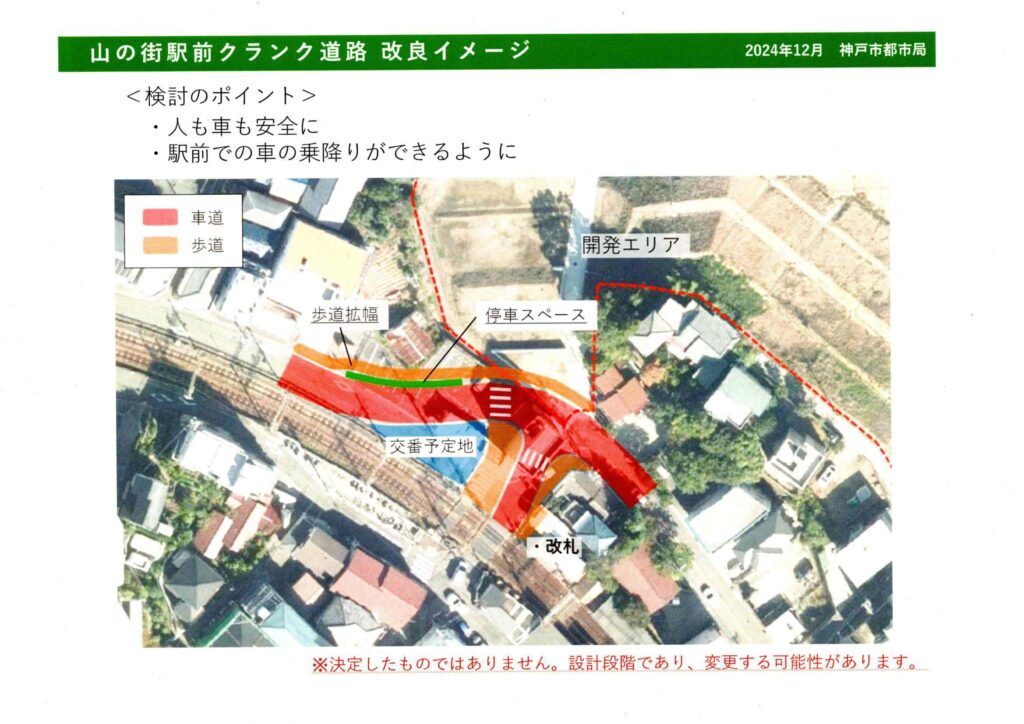

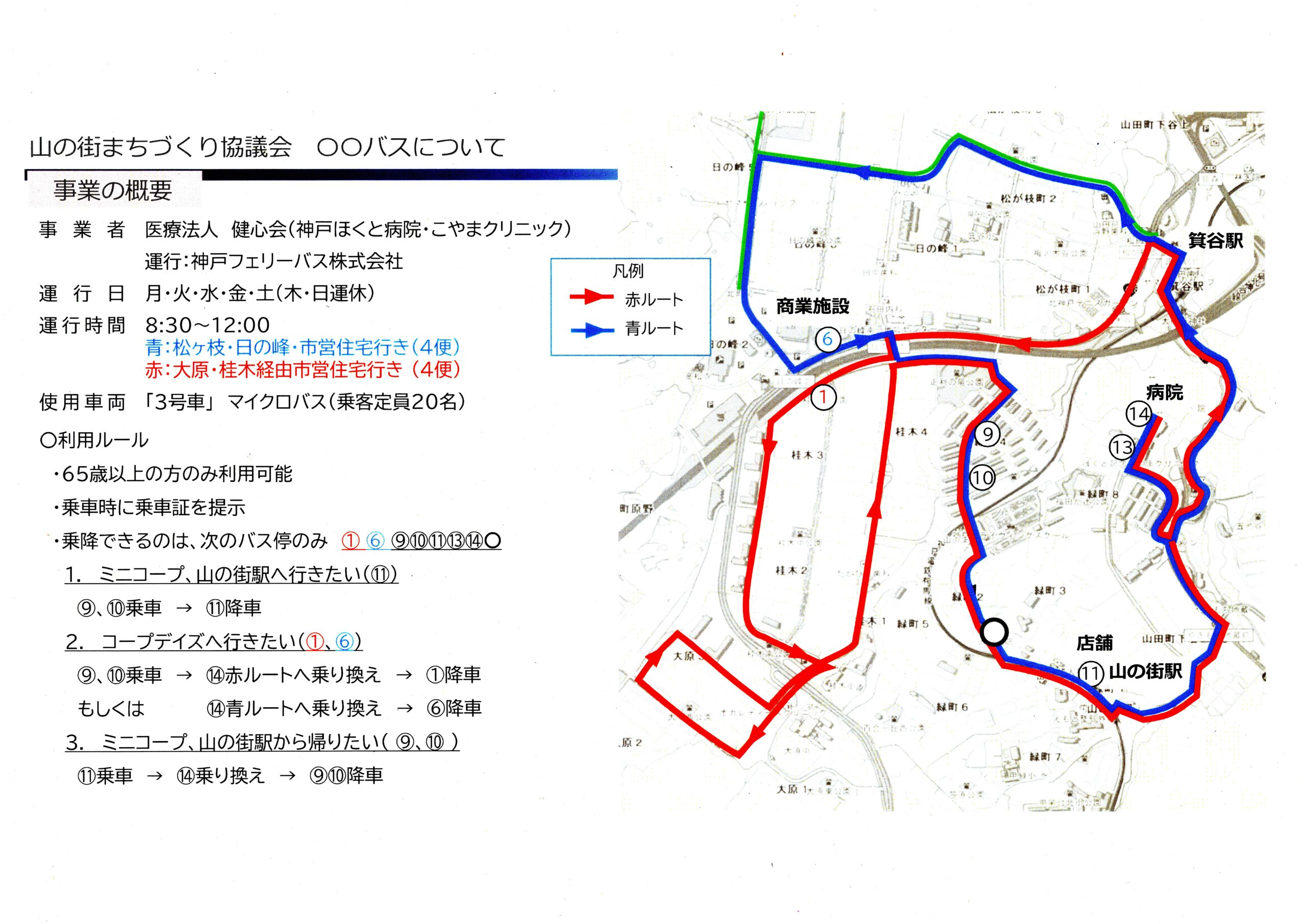

【配布資料】 無料コミニティバス事業概要地図付き、運行ダイヤ クランク道路改良イメージ図

協議内容

地域コミュニティーバス三者会議からの報告要旨

3月11日に市交通政策課、北都病院・神戸フェリーバス、まち協議会、北区地域協働課で協議を行った。

① 市交通政策課から、住民説明用の無料コミュニティーバス運行事業の地図付き事業

概要について説明があり、バス停:自動車学校前が入江医院前に変更となった。

② 協議事項

・乗車証発行数の見込み 2丁目で10人程度。市住で20人程度。

・乗車証を忘れたら乗れない事、乗車証を他人に貸す事禁止を市から説明願いたい。

・実証実験の期間は、開始(4月or5月上旬)からR8年3月31日までとする。

・事業名 〇〇バスと表記しているが、〇〇・愛称は、説明会の時に募集する。

・経費負担 費用は市交通政策課が負担する。小山クリニックが行う利用者数カウン

ト集計事務費と乗車証の制作費がある。

駅前整備部会からの報告要旨

3月7日、市まち再生推進課、市地域整備推進課、神戸電鉄、まちづくり協議会3人・アドバイザーの4者で協議を行った。

(1) 部会協議内容の報告を受けて、15回まちづくり協議会で出された主な意見を報告した。

(2) 協議会の主な意見を受けて、市側から改めて駅前クランク道路改良整備経緯について説明があった。平成29年百合ヶ丘婦人会から駅前道路整備の要望があり、駅東の民間の開発によって駅前のクランク道路を通る方も増えてくるので、先行して早く改良しないとの思いもあってやってきた。これまで検討してきたことをベースに、地域のご要望もいただきながら、我々の方で検討していきたい。

(3) 以上の説明を受けて、部会で協議を行った。

① 踏切の歩行者安全性の確保について協議

答(神戸市):クランク道路改良もあるが、それ(改良イメージ図)をベースに踏切の安全性をどのように解決できるか検討したい。

意見(協議会A):駅の出入り口が向こう側からできるようになると、(踏切を)渡らなくなる。総合的に考えないといけない。(※構内踏切が無くなる。反対側の地域の人が踏切を渡るので、人の流れの量は変わらない)

意見(アドバイザー):踏切をどうするかという検討を具体的に進めてほしい。意見が出てきているので、ダメならダメという根拠を示してくれればよい。

意見(神戸市):踏切を拡げることが目的ではなく、踏切を渡る人の安全性をどう確保するかが目的だ。そのために、どういったことが必要か、一つは踏切を拡げるのもあるし、下りのホームに改札をつくるのも一つの手法だ。

意見(協議会B):この案(改良イメージ図)で(道路を造ってしまうと)、踏切拡幅が必要になった場合に出来なくなる。

意見(アドバイザー):選択肢の一つとして踏切の拡幅がある。踏切あたりの歩行者の安全対策はトータルとして何の検討もできていない。目的は歩行者安全のためという一番重要なところだ。どういうところが課題か、検討の必要がある。

意見(協議会B):(現状は踏切に)歩行者がいて、車が両方にいたら、歩行者がいる側の車は渡らずに歩行者が渡り切ってから車が後ろをついてくる。今の踏切は(幅)5mです。

意見(アドバイザー):この動き(山の街駅前交通量調査)を見たら、歩行者踏切より、こっち(駅側踏切)が、どんどん使われている。その人の流れを考えるなかで、どういうふうにしたら良いのか。今、それなりに事故が起こっている。歩行者という視点でもう一度見てみたらと思う。

② 改良イメージ図についての説明と質疑。

意見(協議会A):どう考えてあの形(イメージ図)にしたのか?全然聞いてない。おかしくない。

質問(協議会B):なんで、(線路に対して)こんなに斜めになったの?もう一度確認。

答(神戸市):反対側から来る車がいて、横断歩道の前で一旦停止をする車が出てくる。警察から2台程度車が溜まれるように、長くしてほしいと斜めにしている。

▶問(協議会B):斜めになったのは、(現状の)踏切を車道として使おうとするからだ。それが一番の原因だ。なんで(神鉄敷地を歩道に)するの?こっち(歩行者踏切側)に土地があるに。

答(神戸市):できるだけ最小限の範囲で整備を進めるようにした。

意見(協議会B):それが問題や。最小限と言い出したら踏切拡幅なんて考える必要がない。

③ 図面による案の作成について協議

意見(神戸市):(図面による)案は4月以降に業者に入札で発注する。そっから検討を始める。ある程度実現性の高いもの示さないと絵に描いた餅になる。皆さんの意向を踏まえて議論しながら絵をつくっていく。

意見(アドバイザー):そういう意味では、発注するときに、地域の思いはこういう項目があるのだということを地元で整理させていただく。地域としてはこういう条件があるのだというのを箇条書きにして渡す。

意見(神戸市):地域の人に意見を聞いてほしい。それを部会だけでやるのはどうかと思う。設計条件をここだけで決めるのは矛盾している。

意見(協議会B):地域で広く意見を聞けと言うことであれば、地域に聞く具体的な設問、そちらが聞こうとする項目があれば、出してほしい。何に対しての地域の意見か分からない。

意見(アドバイザー):なんで2案になったかが大事である。踏切は大事やという条件があったので検討してもらっている。

意見(協議会B):(駅前整備)唐櫃台は総合的に進めている。山の街は、ほかのところの検討は何もなしに、道路をクランク⇒S字にする、歩道を整備する。それだけで終わっている。本来のリノベーション神戸・駅前周辺のリノベーションという意味合いでは、ほかのいろんな問題が欠落している。

意見(神戸市):進め方はいろいろあるので、ここでも意見が分かれているように、チョット市でも考えさせてほしい。その上でまた相談したい。

意見(協議会B):協議会側は道路整備だけがメーンと違うので、まちづくり構想をつくろうとしているので、そのなかで全体的に進めていく。道路整備が先行しているから。本来なら「まちづくり構想」なり、「まちづくり計画」ができた段階で、ほんとは着手してもらったら良かった。

意見(神戸市):そうであれば、もう少し構想をまとめるときの意見を反映しつつ、この案をブラッシュアップしたほうがいいのかと思う。

意見(協議会B):そのほうがいい。あんまり急いてするよりもと思う。来年度、検討をどうするかというところで進めるということでお願いする。

※このほかにも、以下の意見が協議会のメンバーから出された。

意見(協議会A):クランクが危ない危ないと言われたが、こういう案(改良イメージ図)があるのですけど、皆さんいかが思われますか?と聞いたらどうです。

意見(アドバイザー):いま(改良イメージ図)のままで出すのはダメやと思う。「まち協何していたのや」となるから。もうチョット考えてほしいと言っているので、アカンと言っているのではない。

意見(協議会B):少なくともA案、B案が出て、住民が判断できる形にならんと皆さんに意見を聞くのは早い。

駅前整備部会の協議報告を受けて、協議会で出された意見

① 辻アドバイザーから部会協議内容を整理・説明

説明(アドバイザー): 整理すると、改良イメージ図がA案、このあいだの協議会で1案だけで住民に問えと言う、乱暴な話はないということで、検討の余地があると指摘が出てきた。駅周辺の歩行者の安全が十分良くなってない。クランクのところは良しとして、改札から踏切にかけての部分の検討はできないですか?A案だけで突っ込んで来るのでなく、もう少し考えてほしいとお願いした。これに対して、市は何とか考えましょうとなっている。

この(改良イメージ図)設計がこんな形になっているのは、いまの5mの踏切を固定して、そこに道路を持ってきた設計の条件が決まっていたから、そういうふになった見たい。改札の前、赤いところと(歩行者用踏切側の)オレンジ色のところの幅が一緒で、オレンジ色のところは歩道、こんなデカい歩道がいるのかということも考えていかないといけない。踏切(拡幅)のなかで歩車道をキッチリ分けて安全性を向上させる工夫ができる。

このへん(踏切も含めた歩行者の安全)が検討できていない。斜めの(道路)が解消されていないとか、改札の前の(歩道)空間が非常に狭くなっている。下り線側から来る人は歩行者用の踏切を渡って横断歩道を渡って、Uターンして改札にいく。(※「行く人はない」との声あり)結局、また(駅側の踏切を)ぞろぞろと行ってしまう。(歩行者の)安全性が改善されない。なんとかならないか?

② 以上の部会報告を受けいての質疑・意見

▶問:駅側の踏切と歩行者用の踏切の間は何メーターあるの?

答:4mある。こちらに(駅側の踏切を)拡げられるのに拡げない。

答(アドバイザー):神戸市道路担当側がここ(駅側の踏切)拡げてくれと言ったら、神戸市から神鉄に費用を渡して、拡げてもらうことになる。1億円かかると言っている。

意見A:渡ってきたところに歩道がない。それも計算して言っているの?

意見B:こっち(下り線)側は歩道だけではなく、車道も整備しないといけない。

意見A:全部一体で考えて、踏切だけ拡げても危険になる。全部私有の土地だから。

答(アドバイザー):どれだけ(私有地を)下げないといけないか分からない。検討くださいと言っているのだ。安全な空間をつくるために。

意見A:役所の仕方がどんなんか知っているでしょ。「これだけの額でこれだけしなさい」という指令書が来たらそれだけしかできない。

意見(アドバイザー):計画の(地元への)相談というのは、A案だけ示されるのはまずい。

意見(神戸市):このA案で決定したという訳では全くない。地域のいろんな方のご意見をお願いしている。

意見(アドバイザー):それだったら、こういう検討会(協議会)はいらないのでは?市がなんでも皆に聞くのであれば全然いらない。あと、1~2案整理できて、これだったら皆が判断できると確認できたら聞いてもいい。

意見A:このA案は、市長が駅東の造成地が令和7年には街びらきをする。街の人がスムーズに通れるために、7年までに完成させるという市長の約束がこれだ。この段階で(地域の皆さんに)見せないといけない。

意見B:いくら急いだからといって、ここ(改札へ行くところ)が1mしかない歩道なんて考えられる?神戸市は自分で2.5mの歩道がいると我々に説明した。どないして改札に行くの?斜めの車道を造っているから、(歩道が)狭くなっている。(車道側へ)2.5mの歩道を整備すればよい。

意見(アドバイザー):このA案(改良イメージ図)を見て、このように解釈がいろいろとある。改良イメージ図を作るときにやり取りが一切なかった。こんなイメージ図で検討をしてた訳がない。1/250ぐらいの設計図を描いてはずである。こんな空中写真の上に色を塗ったもので、地元説明を見たのは初めてだ。

意見(会長):ちょうどいいチャンスだ。このままやられたら具合悪い。強力に言わないといけない。

意見(アドバイザー):現段階で問題がある訳で、もう少し対処できないか。踏切拡幅を絶対と言っている訳でもない、検討してよと言っている。

意見(会長):それはこの前の部会で言ったのでしょ。それに対して市はどう言っているのか?

意見(アドバイザー):新年度でコンサルに出して検討しましょう。もう一つの案も検討すると回答があった。

意見(アドバイザー):この(改良イメージ図)案は、クランク道路の解消、車の乗降場所の確保、交番の復帰、の3点は満足されている。しかし、改札周りの空間がチャンと出来ていたら収まっていたかもしれない。

意見A:暫定的に大まかにこの(改良イメージ図)案で行きたいけど、将来的に憂いのあるところにそういうポイントがあるということを合意の上で前に行けると言うのに市側が「そうですね」と言わないからややこしくなった。

意見(アドバイザー):残念ながら、道路整備の方々は地域住民と押したり引いたりの経験があまりないみたいで、呼吸が合わない。

意見B:今回の部会で、市側も最終折れてきた。協議会の「まちづくり構想」を踏まえて絵を描きますと言っている。

意見A:神戸市の政策のなかに山の街も含めて駅前を良くしていきたいということが掲げられている。こっち側だけ出来た出来たというのはあかんで、全部出来て初めて山の街駅は良くなったねと合意のもとに話を進めましょうと市は言いましたね。

意見(アドバイザー):市は、ほっといたらこのまま行ってしまうので、まち協があるからこそ、もっといい次の案があるでしょうということが可能だ。そのような経過で、クランク道路の関係は、総会が終わるまで話がストップして、理想はコンサル業者が決まった段階で、地元の思いを直接聞いてもらうとか、したらいいが・・・

「まちづくり構想」の作成へ協議

辻アドバイザーが進行・説明をおこなう。

今日は「まちづくり構想」の作成ということで、こんな街、まちのイメージ、その材料的なものとして資料の歴史と現状と課題を書いている。まちの課題のエッセンスまとめると以下のようになる。

①山の街駅周辺では、駅前の安全快適性の確保を目的とした、道路・駅の改良・整備を基本とした都市施設の整備が必要である。

②生活環境的には、交通弱者の移動手段の確保、子育て環境の整備、生活利便施設の整備が必要である。

③全体として、駅前を中心に山の街らしいにぎわいの実現が望まれる。

【山の街の地域特性】について

みんなが共感できる言葉がいい

①「レトロモダン」、「トカイナカ」と言ったが全部あかん? かまわんですよ。 郊外の住宅地

②「将来的には子育てに適して、弱者・年寄りにやさしいまち」 特徴にならない。

③都会っぽさもあり、やっぱり田舎ののんびりした感じもあるのは魅力だ。

「のんびりしている」、「おちつく」とか、そういう感じ

④「ちょといいまち」、「なんだかいいまち」 ③・④ こういうところですね。セコセコしてないまち。

⑤「山の街らしいにぎわい」、 「にぎわい=都心のにぎわい」ではないでしょ。

⑥買い物が不便な以外は結構いろんなものがそろっている。高齢者にとってもこやまクリニックやデイサービスなどいろんな施設があり、安心できる。保育園(こども園)もある。

⑦あんまり具体的に言わないほうがいい。全部包むような簡潔な言葉。

「山々をのぞむ こころ豊かな やさしいまち」

やさしいは子育てもあるし高齢者もある、いろんなことに使える。連想できる抽象的な言葉。地蔵さんがあるからやさしい気持ちになれるという意味も入っている。

わかりやすい言葉、この言葉のなかに課題で出てきている内容を内在しているかどうか?山々をのぞむは地域特性がある。

⑧ここで5つぐらい選んで、最終段階で、「まちづくり構想」ができたときに、みんなで投票どれがいいと決めてもいいのでは?今日決めてしまう必要もない。

⑨「山に包まれた」 「こころ豊かな」 一つはビューティフル、自然が美しい、こころの様、文化を意味している。

⑩「新しいふるさと」も何かコミュニティをつくる意味を含んでいる。

いま住んでいる人で山の街生まれ育ちの人は?40代、50代でいる。そういう世代が大事だ。ここの小学校を出て、子どもがここの小学校に行っている世代が出だした。その同級生がネットワークを組んでイベントに出て来だした。街ができて50年。徐々に街ができてきた。

⑪各々の言葉のこころを解釈して言ったら山の街のキャッチフレーズとして収まっていく。

コメント