【日時】令和7年4月19日 14時~

【出席者】まちづくり協議会9人/市まち再生推進課2人/北区地域協働課2人/市交通政策課1人/アドバイザー1人

【配布資料】 令和6年度活動歴 令和6年度収支決算書案

協議内容

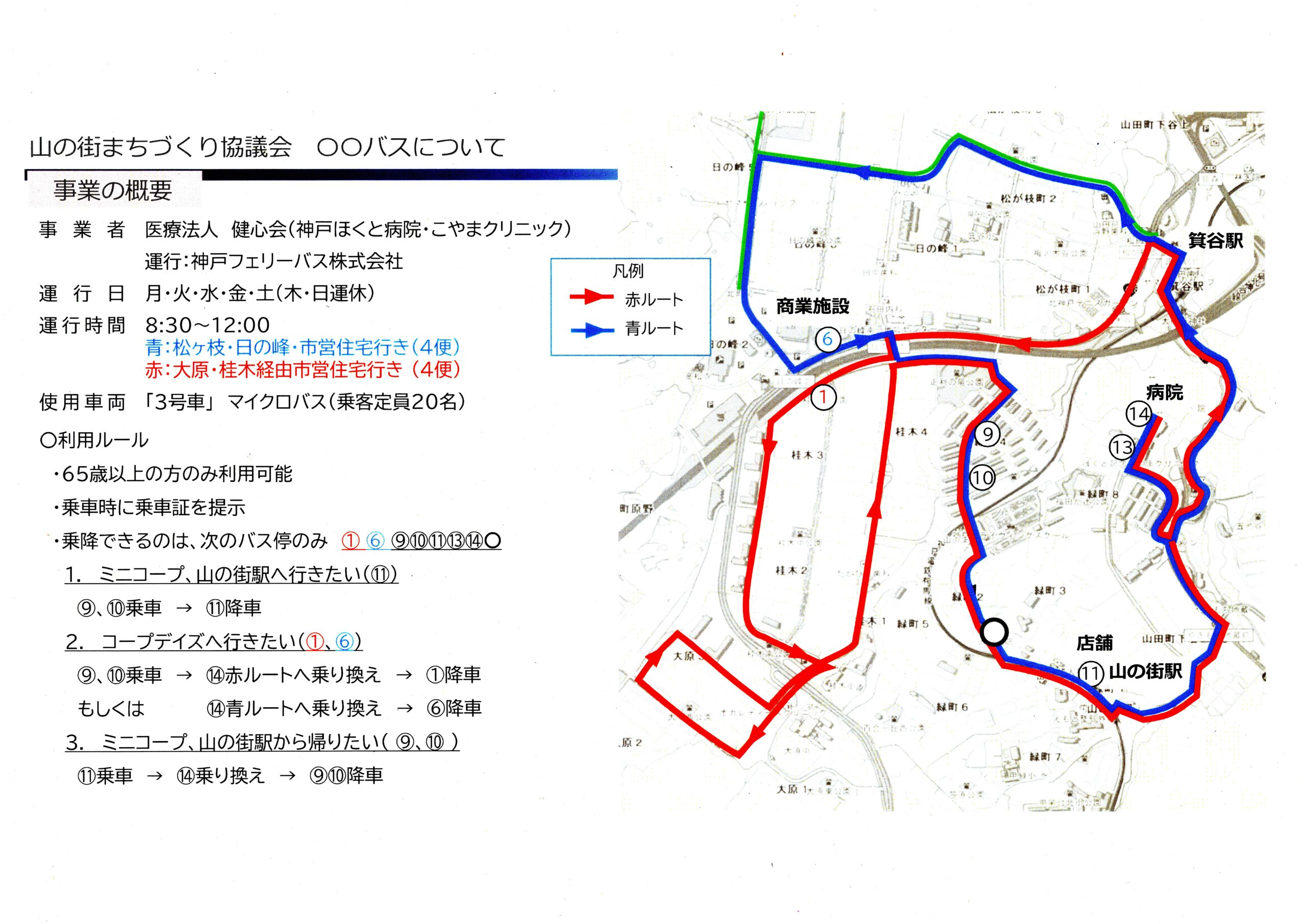

地域コミュニティーバス三者会議からの報告要旨

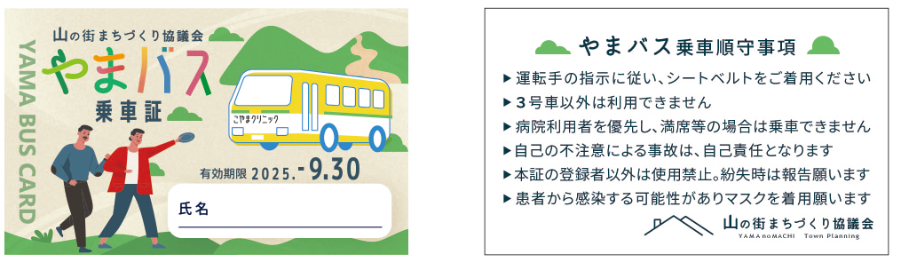

① 無料バスの名称:やまバス

② 説明会および乗車申請状況 百合ヶ丘自治会内:10人 市住山の街自治会内:15人

③ バス乗車証案

④ 実証実験の開始時期 6月上旬~9月末

⑤ 市タクシー協会との協議の結果、無料バスの実証実験は良いが、本格実施は控えて欲

しいと市交通政策課から報告があり、実証実験のみとなった。実証実験の終了後、有

料の地域コミュニティーバスの運行を検討することになった。

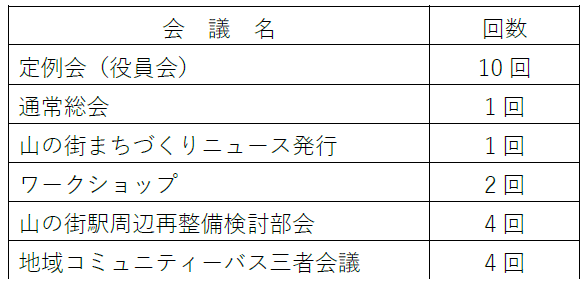

令和6年度活動歴の報告

前年度のまちづくりアンケートの結果を踏まえ、「まちづくり構想」の策定に向けての

取組みを軸に活動を進めたが、協議会設立以前から神戸市で進められていたクランク道

路の改良に加え、地域コミュニティーバスの検討が具体化し、まちづくり構想の検討と

並行して対応することとなった。

このため、「山の街駅周辺再整備検討部会」と「地域コミュニティーバス三者会議」を

まちづくり協議会及び関係者により設置し、下記の通り協議検討が行われた。と思う。

この他、「坂のまち」での歩行者支援として「市民ベンチ」を設置した。

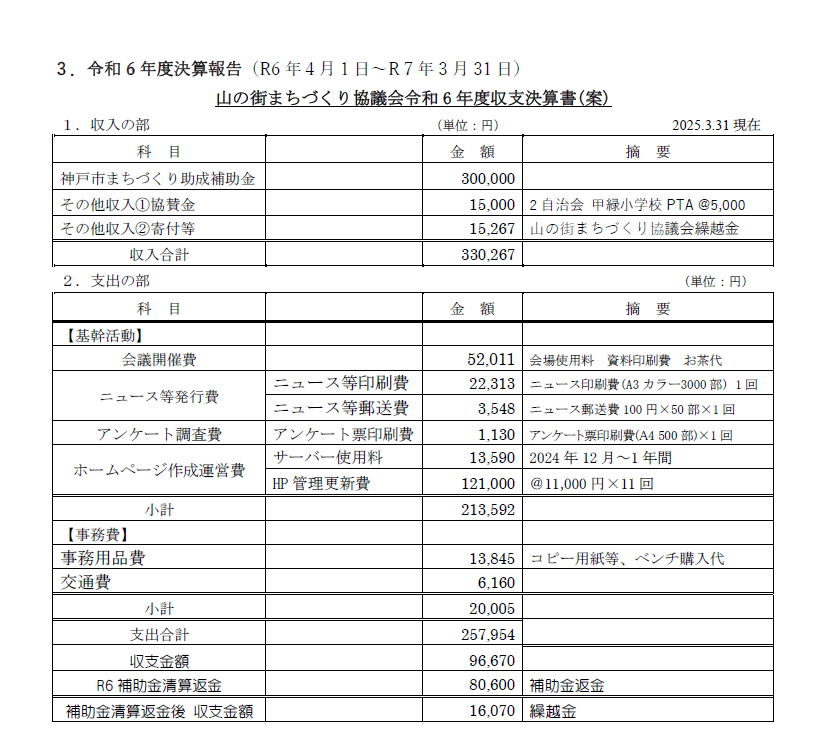

令和6年度決算報告(R6年4月1日~R7年3月31日)

平成7年度のまちづくり活動の目標と流れについて

辻アドバイザーから、平成7年度の活動のなかで説明を行った。

(1) 平成7年度活動の目標

①まちづくり構想の策定 ②まちづくり協議会の認定 ③コミバスの実証実験 ④駅周辺再整備の方針検討 ⑤その他関連事項 今年が山の街駅開設90周年にあたる。(神戸電鉄・来年で開設100周年)

(2) 活動の流れ

まちづくり構想の流れとしては、来年の3月ごろに神戸市へ「まちづくり構想」の提出を目標に子育て世代などと意見交換を行い8月ごろに構想案を取りまとめる。

9・10月に住民アンケートで確認を行い、臨時総会を開催し承認を取る。そして、神戸市のまちづくり委員会で意見聴取を経て、協議会の認定を受けたのちに、「まちづくり構想」を市長に提出することになる。

駅周辺再整備の検討:

認定協議会は条例に基づき、神戸市から認定される。認定協議会になると地域でルールを策定できるようになる。

高さ制限については、地元からの要望で駅周辺の住居地域の容積率を300%に引き上げさせているので、その他の地域であれば設定可能である。

まちづくり構想策定と提出:

スケジュール調整ができていないが、来年3月ごろに向け事業着手のイメージを持てればと考えている。

上記内容を平成7年度の活動方針案として総会に諮ってはどうか。

まちづくり基本構想について

目標とするまちのイメージのキャッチコピー

▶ 前回の提案キャッチコピー「山々を望む こころ豊かな やさしい街」を提案いただいた。

▶キーワードを整理すると、

・自然豊かで静かな

・安全・安心・ゆとりある暮らし

・子育て・高齢者支援など多世代へのやさしさ

・駅前などの整備・利便性向上

・地域コミュニティ・共創・市民参加

・トカイナカ的な「ちょうどいい」雰囲気

これらのキーワードを踏まえ、フレーズ3つで考えると以下のイメージのキャッチコピー例をつくってみた。

①自然に寄り添い、想いをつなぎ、未来を育むまち

②暮らしを守り、人をつなぎ、街を育てる

③ゆたかな自然、やさしい暮らし、みんなで創る未来のまち

④このまちで育ち、このまちと歩き、このまちをつなぐまち

⑤住む人にやさしく、訪れる人に温かく、誰にも開かれたまち

⑥懐かしさに出会い、にぎわいを感じ、未来へと続くまち

⑦住んでよかった 育ててよかった これからも山の街で

意見A:お地蔵さんが掘り起こされることがなかったら、山の街駅はなかった。駅がなかったら、まちはできなかった。このまちはお地蔵さんがつくった。「お地蔵さんがつくったまち」というと、お地蔵さんはこどもの神様です。ここで育つ子どもは幸せかもしれないなど膨らみがある。

アドバイザー:もし入れるのであれば、「〇○のまち」で、サブタイトルで「やきもち地蔵さんと歩む街」だったら良い。まち協の目的がお地蔵さんになってしまう可能性がある。

意見B:山の街駅のいわれを書くわけでしょ。そこで、何故こういう街になったのか。そこに、「やきもち地蔵が・・・。」と書けば十分だ。

アドバイザー:7番目の「住んでよかった 育ててよかった これからも山の街で」は、「住んでよかった」は高齢者。「育ててよかった」は子ども。

意見C:うちの子が行っていた幼稚園がアットホームでのびのびしていた。甲緑小学校に入ってみると雰囲気が違うなと思っていた。中学校へ行くと甲緑小学校が温室育ちだと言われた。甲緑小学校がのびのび優しく育てられた感じがする。子どもたちも子供らしいなと思う。

意見B:いま、この街は高齢者にも厳しいでしょ。子育ても難しいでしょ。安全安心。現状はそのことばっかり。子育てもし易い。高齢者にも優しい。そういう街を皆が力合わせてつくる。新しい山の街をつくるという決意を書いたほうが良い。明日に向かってみんながつながるようなフレーズが良い。

アドバイザー:最後は人気投票すればよい。同じレベルの内容のあるキャッチコピーで、なかなか難しい。

意見A:将来そういうのを目指しますというのは、何を目指してもいいわけで、いま、こういう街ですと言うと、違うやんと言われると困るから、意見Bが良い。

アドバイザー:目標のなかで、高齢者とか、子どもとか、安心安全とかが一番大きい。それを具体的に展開していくと、

具体的テーマへの展開

・駅周辺再整備(クランク道路・駅舎・交番)

・子育て環境整備(児童館、見守り)

・交通弱者への対応(コミバス、歩道整備)

・住環境の保全(空地・空家対策)

・安全・安心(交通、治安、防災)

・豊かなコミュニティ、にぎわい・利便性)

▶ まちづくり構想というのはキャッチコピーの言葉だけではなく、構想を実現するためにこういうことをします。こういうことが重要です、というのが上記に書いてあることになり、それを図面に整理し、それが全体の構想になる。それらは、アンケートにかける直前ぐらいでつくれば良い。いくつかあるキャッチコピーを総会の場で、こういうことを考えていると提案し、若い人などのご意見を聞きながら行いたい。

山の街駅 90周年について

・まちづくり協議会として取り組んではと思いますが、神鉄ハイクは三木線のほうでは良くやっている。

・電車の前が銀色と赤のラインがあるだけで、ウルトラマンの電車だと写真を撮りに来ている。それだけで人が来る。これを契機に宣伝しないと!

・90周年。山の街のみなさんが動いて出来た。その次の年は神鉄100周年・神戸~有馬開通100周年。有馬線全線でやるとかいうのを音頭取りしても良い。神戸市民として神鉄には頑張ってほしい。

・NHKで神戸電鉄の特集をやっていた。電車が新開地から走っていく。有馬が終点になっていた。NHKでも取り上げてくれている。神戸電鉄もう少し頑張ったら。

地域コミュニティの活性化について

7.地域コミュニティの活性化について

- 自治会加入者の減少と課題:

- 自治会を辞める人が多くなっている。問題は、ゴミは出している。出さないでとも言えない。街灯もついている。ものすごく増えてきた。

- 役員が回ってきて、高齢者なのでできない。それだったら辞めるはと言って、辞める人が増えてきた。

- 自治会活動の重要性と位置づけ:

- まち協として、まちづくりのなかで、自治会活動の重要性を書けないか?

- 地域コミュニティという話のなかで、中核をなしているのが自治会ですよね。位置づけは述べることはできる。

- 従来の自治会運営の限界と変革の必要性:

- 従来の自治会活動のシステムでやろうとすると高齢者が対応できない。持続するためにやり方を考えていかなければならない。従来通り会費を回収し、自治会活動面は免除する方法も検討する必要性が出てきている。

- 横のつながりの希薄化とトラブル:

- 横のつながり、コミュニケーションがないから、次あんたとこやと役をポンと投げて物理的に投げて、事情も何も聴かずに回すと、余計にトラブル。お互いに実情が判っていたら、いろいろ譲り合ってカバーできる。

- 高齢者向け施策の検討:

- 高齢者向けに、お地蔵さんの話をまち協と自治会のコミュニティの重要性を踏まえ、「豊かなコミュニティ」とは何かを明確にする必要がある。共催という形でなにかやってみては。

- 投票環境の改善要望:

- 選挙の投票に甲緑小学校へ行くのが辛い。階段・段差があって車椅子が通れない。このセンターでも投票ができるようにという声も出てきている。時代に応じて変えていってもらわないとどうにもならない。コ

- 「豊かなコミュニティ」の定義と課題提起:

- コミュニティの重要性を踏まえ、「豊かなコミュニティ」とは何かを明確にする必要がある。

- まち協が自治会に対して提案することも可能かなと思う。

- 自治会加入率の現状把握の困難性:

- 自治会の加入率はどれくらいか?集合住宅やマンションなどあり、カウントしづらい

- 集合住宅や賃貸マンションへの対応:

- マンションの場合、建てる人・賃貸マンションは家主として入る。戸数の半分の自治会費で良い。まちづくり協定で建て方について書いていたら説明にこないといけなくなる。それが手法です。

- ゴミステーションをどこにするかということを行政から条件付けされる。その時に地元の自治会の了解を取らないといけないので、ゴミステーションの話は来る。ただ、ゴミの当番までは責任を取ってくれない、そこが問題だ。

- 歯抜けのようになっている自治会加入を引っ張り直すという重要な課題だ。

コメント